最近厚生年金保険の標準報酬月額上限を変更する法律が2025年6月に通り、厚生年金の保険料と給付金額上限が上がることが決まっています。

厚生年金保険の「標準報酬月額」は、給与を一定の区分に分けて社会保険料や年金給付を計算する時の基準となるものです。

現在の上限は「第32等級・月額65万円」と定められています。

賃金上昇や高額報酬者の増加により、報酬が上限を超えても保険料・給付が変わらない「頭打ち」の状態が課題となっていました。

このため、厚生労働省は「負担能力に応じた公平な保険料負担」と「収入に見合った給付水準の確保」を目的として、上限の段階的引き上げを進める方針を決定しました。

今回は、社会保険の専門家である社会保険労務士が、厚生年金保険の標準報酬月額上限変更について解説します。

引き上げの内容とスケジュール

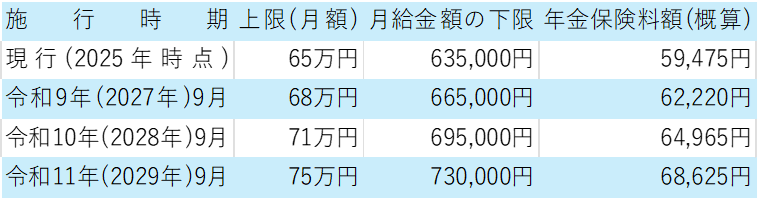

厚生年金の標準報酬月額の上限は、以下のように段階的に引き上げられる見通しです。

(出典:厚生労働省、参議院調査室資料〔2025年9月版〕)。

この改正により、上限を超える報酬を受け取る従業員(おおよそ年収780万円超

賞与含め1,000万円前後)について、社会保険料および将来の年金額が増加します。

メリットとデメリット

メリット

・将来の年金受給額が増える

上限引き上げにより、高所得層も実際の報酬水準に応じた年金給付を受けられます。

(例:標準報酬月額65万円→75万円に上がる場合)

10年間で約4,000円/月の年金増加試算・厚生労働省試算資料より)

・制度の公平性が高まる

報酬に比例した負担と給付が正確に反映され、所得分布に応じた「負担の適正化」が進みます。

デメリット

・保険料負担の増加

報酬が上限を超える従業員がいる企業では、企業負担・本人負担の双方が増加します。

(例:上限65万円→75万円引き上げ時)

月額約9,000円の保険料増、うち事業主・被保険者負担は折半)

・手取りの減少・実質賃金の圧縮

高額報酬者ほど社会保険料の負担増が大きくなり、実質手取りが減少します。

企業の報酬設計や役職手当のあり方にも見直しが必要です。

・企業のコスト増要因となる

中小企業であっても、管理職や専門職などで高報酬の社員を抱える場合

社会保険料コストの上昇が避けられません。

賞与支給時の標準報酬上限(150万円→170万円への引き上げ案)にも連動の可能性あり。

中小企業経営者が注意すべきポイント

・ 高報酬社員の社会保険料再試算

上限引き上げにより、該当従業員の”月額報酬×保険料率(18.3%)”の再計算が必要になります。

給与計算システムや勤怠管理ソフトが改正に対応できるか、早期に確認しましょう。

・経営コストへの影響試算

社会保険料は企業・従業員で折半となるため、

報酬75万円の社員が複数人いる場合、年間数十万円規模の負担増となる可能性があります。

役員報酬・管理職報酬の設計変更も検討すべきです。

・給与・人事制度の見直し

「社会保険料負担を見据えた報酬レンジの見直し」「福利厚生とのバランス」「賞与分配方法」など、総報酬設計の再考が求められます。

特に「年収1,000万円前後の層」に影響が集中します。

・社員への説明責任

高所得層社員にとっては、保険料増に対して「手取り減少」という実感が大きくなります。

制度改正の趣旨(将来年金が増える・公平性向上)を丁寧に説明することが重要です。

まとめ

- 厚生年金の標準報酬月額上限引き上げは決定事項

2027年から2029年にかけて段階的に65万円 → 75万円へ引き上げ予定。 - 高所得層の保険料・給付が変化し、企業の社会保険料負担も増加。

- 中小企業では、給与設計・システム対応・コスト試算が早期に必要。

- 政府は「公平性・負担能力に応じた制度設計」を掲げており、今後さらに柔軟な上限見直しも検討されています。

制度についてや会社での対応をお考えの方は、こちらからお問い合わせください。

リンク:厚生労働省_「2025年の制度改正」

リンク:日本年金機構_厚生年金保険料額表

リンク:厚生労働省_年金制度改正法に関する広報について